「観光アシスタントひろしま」は広島を心から愛している人たちが自主的に運営しているボランティア団体です。

電話でのお問い合わせはTEL.090-1688-4932

〒730-0036 広島県広島市中区袋町6-36(BOX45)

三滝寺のご案内

三瀧寺の深山幽谷を散策する!

三瀧は弘法大師が「まこと聖地なり」と言ったと伝えられ、美しい自然に恵まれている場所です。七つの川からなる広島デルタの西北の三滝山の谷間に位置する三滝寺は、真言宗の高野山派の古刹であり、別名「三瀧観音」“三滝の観音さん”と呼ばれ、広島市内近くにあることから信仰とともに散策場所としても親しまれております。三瀧寺の境内には、その由来となっている三つの滝の瀬音が響き、緑陰の岩肌は苔むして、信徒が植えた樹木が蒼々と繁り、「深山幽谷」の趣きが深く、憩いの地となっております。このほか、本堂からは三滝山の登山道の入口があり健脚の老若男女が朝早くから境内を散策者がガイドを追い抜いて行きます。

(※この記載内容は広島市西区役所発行のパンフレット等から引用させて戴きました)

三滝寺マップ

三瀧寺の魅力

●谷間に点在する仏像風情は心の故郷「安らぎの聖地深山幽谷」

●深い緑に包まれ、夏は納涼、秋は紅葉「四季折々の深山幽谷」

●三滝駅から徒歩20分で三瀧寺本堂「市民の身近な深山幽谷」

爆心地から西に約3.2kmに位置する三瀧寺は、すべてを失いその後の長い困難な辛苦の後、近代的な都市へ復興した広島に残された数少ない趣深き寺です。毎年8月6日と秋の多宝塔では、慰霊法要が行なわれております。市内から程遠からぬ場所でありながら、境内は深山幽谷の風情があり、瀬音を耳にしながら苔むした参道を歩むと、日常空間から離れ、仏様の世界に身を置いたようであり、広島市民によっては安らぎの聖地、心の故郷となっております。古くは多くの修行僧が滝にうたれ、岩窟で禅定に入り、幾つもの堂塔を構えていたようであり、今は緑陰の下、静けさが漂い、忘れられた何かを思い起こさせる地となっております。季節毎にスケッチ、絵画に個人、野外講座に訪れる様子も見受けられます。

安らぎ聖地深山幽谷

谷間に木立ちからの光がこぼれ、坂を登りつめると爽やかな風が吹いてくる

四季折々深山幽谷

深山幽谷には数多くの木立ちがあり、春はさくら、秋はもみじが美しい

身近に三瀧寺本堂

休むことのない広島市内から近く三瀧観音として庶民の信仰を集めてきました

三滝寺四季の草木

春はさくらが

春はさくらが4月に入ると広島の桜の名所(平和記念公園、比治山、縮景園、宮島)に続いて、ここ「三瀧寺」の参道にある桜(ソメイヨシノ)も満開になります。三瀧寺参道入口迄の坂道に古くから桜並木が続きます。参道内に入ると、三瀧寺本堂迄の深い緑の幽谷の中に、時折空に向かって桜が春の光を浴びてシャンデリアのように、一際輝いて、思わず参拝者が見上げます。

多宝搭のサクラ

多宝搭のサクラ

三瀧寺参道のサクラ

初夏の参道に水音と風と新緑の光が

初夏の参道に水音と風と新緑の光が広島市内に夏の日差しが強まるころ、JR可部線、横川駅から次の駅「三滝」から歩いて15分位緩やかの坂道を登り、三滝の境内に入ると、谷間の上から涼風が迎えてくれます。新緑に染まった深山幽谷への散策の始まりです。本堂まで20~30分、三滝の3つの滝、谷あいを流れる水の音、冷たい空気が気持ちよくていつまでも居たいくらいです。

深山幽谷を散策

深山幽谷の新緑

深山幽谷で一休み

秋はもみじ

秋はもみじ三滝に行くには、JRもありますが、市内から「広島バス」22号線もあります。バスの終点から少しばかりあるくと参道入り口ですので便利ですが、1時間に1本くらいしか便がないので予め行きかえりの時刻を調べておく必要があります。秋と言っても都会の9月は何処にいても厳しい残暑が続きますが、三滝の「深山幽谷」ではいち早く秋の到来を感じられます。11月半ばには朝晩ではだいぶ冷え込むようになります。参道にある紅葉もだいぶ進んできます。三瀧寺入口を入ってすぐ右の「多宝塔」の境内の紅葉が、多宝塔の朱塗りとあいまって一層美しように思われます。

多宝塔の紅葉

紅葉

紅葉

冬は静かな参道

冬は静かな参道冬の三滝参道は、三瀧観音の訪れるひとも少なく、とても静かでです。天気の良い日には、三瀧観音の本堂からさらに三滝山への続く山道へと、ハイキング、登山へと向かう健脚が通り過ぎていきます。参道は管理される方により秋に降り積もった落ち葉がきれいにされています。三つの滝の音も近寄ると冬の澄んだ冷たい空気から耳奥にしみこみます。谷に囲まれているので余り冷たい風に会うことはありませんが、深山幽谷の風情に見とれて、時折樹海の隙間から降り注ぐ雪と凍った石階段に気を付けてください。

冬の多宝堂

静かな参道

りんと咲く椿

三滝寺の歴史

【三瀧寺の始まり】

寺伝によれば、三瀧寺は大同4年(809年)弘法大師が唐から帰途に安芸国を巡り、「まこと聖地なり」と言ったと伝えられ、この地三滝を聖地と定め「正観示現」の梵字を天然石に刻み、岩窟に安置したところに始まると伝えられております。以来千百有余年、芸州銀山城主武田氏や、安芸藩主浅野公の信仰と庇護を受けるとともに、一方では江戸時代に民衆の間で口づまされた数え歌「廣島心願成就八景」のように、広く一般の人々の信仰を集めてきました。「こころはさきだつははのため・・・・みたき観音札おさめ・・・・」

【被爆と再建、世界平和を祈る山】

江戸末期から明治初期にかけて建てられた木造の建物が多く、谷間に想親観音堂や鐘楼、稲荷社、三鬼権現堂、鎮守堂などが点在しています。時は過ぎ、1945年8月6日、広島市中心部に投下された原子爆弾により、爆心地から3Km離れたここ深山幽谷の谷間の斜面を駆け上がった猛烈な爆風により、境内の建物に多大な被害をもたらしました。原爆投下後、境内に火の手が上がったが「黒い雨」が降り鎮火しました。この寺に住んでいた子供たちは市内に出ていて被爆死し、逆に市内で焼きだされた被災者は寺に身を寄せ、行く不明になった華族を捜しに歩いたと言われております。三瀧寺には三つの滝があり、8月6日の平和記念式典前にささげる「原爆献水」の取水地でもあります。想親観音堂や鐘楼、稲荷社、三鬼権現堂、鎮守堂の5つの建物が被爆建物として登録されております。このように、三滝の山は被爆建物、慰霊碑、原爆で一家全滅で行き場を失った無縁仏の墓地、核兵器廃絶を願ってニューヨークに渡った親鸞聖人像の台座などがあり、世界平和を祈る山としても知られております。、

【名称の由来】

三瀧寺はかって「三つの滝に幾夜うたれて龍泉寺、胸の仏の姿みるまで」と、ご詠歌に歌われていますが、いつの頃か「龍泉山・三瀧寺」と呼ばれるようになりました。尚、「三滝町」の町名は昭和8年の広島市の町名変更によってできたものです三瀧の名称の由来となった三つの滝「幽明の滝」「梵音の滝」「駒ヶ滝」・・・一番下に位置するこの駒ヶ滝は他の二つの滝と違って段々になった滝です。

三瀧寺案内板

平和式典に献水

被爆建物今も傷跡が

被爆慰霊碑

無縁墓地

三滝から広島市街

三滝寺のスポット

多宝塔(たほうとう)

多宝塔(たほうとう)境内に入り参道の右手に、松の緑の中に朱塗りの姿で美しく建っています。この搭はもともと和歌山の広八幡神社の境内に建てられていたものです。多宝塔は和様と唐様の折衷様式で宮島に同じ多宝塔をみることができます。搭の心柱には大永6年(1526年)に建立されたと記されており、室町時代の創建です。江戸時代に津波で倒壊し再建されました。原爆犠牲者の供養のために昭和26年(1951年)広島に移築されました。塔内には国の重要文化財の「木造阿弥陀如来像」が安置されております。

多宝塔

県の重要文化財。三間四面、本瓦葺き二層、和様と唐様の折衷様式。相輪は層搭型のもので、水煙をつけている

多宝塔

蟇股(かえるまた)や下層の柱、上層の亀腹(かめはら)など室町期の建築様式をとどめる美しい塔です

多宝塔

蟇股はその中に梵字で四天王の文字を彫っている。軒支輪の天女があでやかに彫られている。軒鼻に動物の彫刻

想親観音堂(そうしんかんのんどう)

想親観音堂(そうしんかんのんどう)「想親」と言う名前は江戸時代に唄われた「廣島心願成就八景」に出てくる言葉からきおており、亡くなった親を偲んでお札を納める庶民信仰がその根底にあると言われております。石仏三体が祀られており、中央の十一面観音像が最も古い石仏です。最初の観音堂は江戸時代に建てられました。現在の観音堂は明治初期に再建されたものです。爆心地からの距離は3,180mで被爆建物です。

亡くなった親を偲ぶ

親を偲んでお札を納める庶民信仰の根底が窺えます

十一面観音像

石仏は三体が祀られておりますが、中央の石仏が最古です

被爆建物

原爆によりかなり破損しましたが元の姿に復旧しました

鐘楼(しょうろう)

鐘楼(しょうろう)「明禪」が、19世紀中ごろ建立したものと思われますが、大正時代の大水害で流出しました。その後再建されましたが、昔の鐘は第二次世界大戦中に供出されたため戦後すぐに現在の鐘を鋳造しました。当時は材料の品質が悪くヒビが入っています。これも歴史の証しとしてそのまま現在に至っています。被爆建物です。

鐘楼へ

赤縄橋を通り石段を上がると鐘楼あり、静かにお祈りしながら鐘をひとつつく

鐘を一つつく

「手を合わせ鐘ひとつうちほとけの道」、と詠まれております

鐘の撞き方

先ず一礼、次に一打、余韻を聴きつつ、合唱礼拝、連打は厳禁とされております

龍神堂(りゅうじんどう)

龍神堂(りゅうじんどう)瀧神寺は正式な名称を「龍泉山・三瀧寺」と言い、この谷間と清流があたかも龍が住む泉のようであることから昔から龍神様を祀っておりました。以前、龍神堂は災害にあい長く龍神は旧本堂に祀られておりましたが、平成21年(2009年)に三滝寺開創1200年記念事業として再建され、本堂に保存されていた古い龍の彫刻が正面に飾られております。

龍神様

昔から水をつかさどる神様で、弘法大師様は唐から帰国される舳先に祀って帰られたそうです

龍の彫刻

龍神堂の再建に合わせて、本堂に保存されていた古い龍の彫刻が正面に飾られております

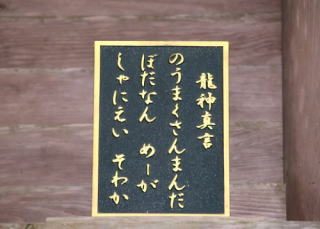

龍神真言

「のうまくさんまんだぼだなんめーがしゃにえいそわか」と書かれており真言宗のことでしょうか

補陀落の庭(ほだらくのにわ)

補陀落の庭(ほだらくのにわ)「補陀落」とは観音菩薩の浄土のことです。インドでは「ポータラカ」と呼び、日本では「ほだらく」の読みに漢字を当てた。庭の茶堂には、チベットのダライ・ラマ14世も若かりしころ宿泊されたとあります。この庭は、元あった庭を昭和30年代後半に庭師により設計で整備されたものです。

補陀落の庭

石組みが全部たっていることから別名「立石の庭」と言われております。正月三が日ともみじ祭りには参詣者に開放されるそうです。

梵音の滝

茶室から庭の奥には2つ目の滝「梵音の滝」があります。約50mの絶壁の3段から落ちてくる滝は別名「大滝」と呼ばれ誠に見事です

茶室

補陀落の庭は昭和30年代後半に、茶室は50年代初期に建てられました。ダマイ・ラマ法王十四世はこの茶室に宿泊さたとのことです

三鬼権現堂(さんきごんげんどう)

三鬼権現堂(さんきごんげんどう)明治時代の廃仏運動に対して信仰復興のため、鞍馬寺で修業した四鬼神和尚が宮島の弥仙と三瀧寺の住職を兼務。弥仙に三鬼堂、三瀧寺に三鬼権現堂を建立しました。祈祷修行するお堂です。三鬼大権現は宮島弥仙の守護神。弘法大師空海が弥仙を開いた時に迎えた鬼神です。被爆建物です。

三鬼権現堂

三鬼権現さまとは806年弘法大師空海さまが弥山に修行された際に宮島弥山とご自身の守護神として勧請された鬼神様です

鳥天狗

三体の鬼神様からなり、時媚鬼迅(じびきじん)追帳鬼神(ついちょうきじん)魔羅鬼神(マラキジン)と呼ばれております

大天狗

この三鬼神のもとに全国の天狗たちが集まり、生けるもの全てを加護し、この三瀧寺がある三滝山の守護神となっているようです

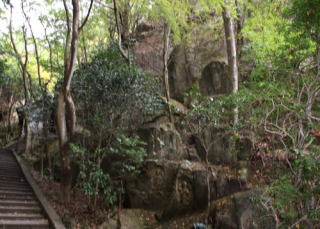

魔崖仏群(まがいぶつぐん)

魔崖仏群(まがいぶつぐん)西国三十三の観音菩薩巡礼にをならい摩崖仏観音33体像が江戸自体初期に山肌の岸壁に彫られたそうです。明治時代には西国88ヶ所の本尊を模刻した88体仏など、境内の石仏は500体を超えるそうです。摩崖仏観音33体像にはそれぞれ番号が刻まれているようです。

魔崖仏群

自然の懸崖(けいがい)または大石の表面を磨いて彫刻したもの

魔崖仏群

インド、中国に多く、日本では平安時代の大分県臼杵、栃木県大谷

魔崖仏群

この観音様が三瀧寺にお参りに訪れる人を見守っているのでしょう

三瀧観音本堂(みたきかんおんほんどう)

三瀧観音本堂(みたきかんおんほんどう)参道沿いの自然のたたずまいに囲まれながら最後の石段を登りつめると、平安時代の建築様式の粋を集めた本堂があります。本堂の建立年代は不明ですが、銀山城主が修築した記録があり、江戸時代には龍泉寺とも称していたそうです。明治初年に明禪により方形瓦葺に改築、大正年間には度重なる水害、1945年原子爆弾による爆風を受け半壊、都度応急修理を繰り返しておりました。現在の本堂は昭和49年(1974年)に解体し再建されました。本堂の横に小さな受付があります。木造地蔵菩薩坐像(国:重要美術品)/木造阿弥陀如来座像(市重要文化財)

三瀧観音本堂

三瀧寺は高野山真言宗のお寺です。平安時代の建築様式の粋を集めて再建

三瀧観音本堂

堂内には、本尊の「聖観音像」の他多くの仏像が安置されている

三瀧観音本堂

怒気いっぱいの金剛力士像、不動明王に頭を握られた邪鬼

鎮守堂(ちんじゅどう)

鎮守堂(ちんじゅどう)鎮守堂は明治時代に、住職の四鬼神和尚が三瀧寺の安寧のために建てたものです。天神さま(菅原道真公)と山神様が祀られております。「天神堂」とも呼ばれ、受験生のお参りも多く、絵馬の奉納場所にもなっております。鎮守堂の祭神である三滝山の山神様と、ご神体とされる天神様を祀る秋の「もみじ祭り」は天と地を祀って陰陽の調和を図る大事な行事です。すぐ近くに天狗が停まる「天狗杉」があります。被爆建物です。

鎮守堂

参道の一番上にあり、風も通るので、参道を登った疲れをここでゆっく癒します

親子狛犬

子供の狛犬を抱きかかえている母親の狛犬を隣で父親の狛犬が見守っています

牛の彫り物

梁上蛙股の牛の彫り物。天神様(菅原道真公)と牛にまつわる伝承縁起がある

三つ滝(みっつのたき)

三つ滝(みっつのたき)かつて、雌瀧、雄瀧、駒が瀧と名称がついていましたが、今は「幽明(ゆうみょう)の滝」「梵音(ぼんおん)の滝」「駒が滝」と呼ばれております。この三つの滝は「三瀧」名称の由来となっております。尚、「三滝町」の町名は昭和8年の広島市の町名変更によってできたものです。

・幽明の滝(ゆうみょうのたき)第一の滝

三つある滝の内一番上に位置する滝です。他の二つの滝に比べ小規模で、段瀑が8mとされております。本堂に横の道をまだ登ると鎮主堂にたどり着きますが、その前の左手にこの滝があります。

・梵音の滝(ぼんおんのたき)

三つある滝の内中ほどに位置する滝です。滝前の庭園は「補陀落庭」と名付けられております。他の二つの滝に比べ規模が大きく、段瀑が30mとされております。

・駒ヶ滝(こまがたき)

三つある滝の内一番下に位置する滝です。他の二つの滝と違って段々となった滝です。一番下には、龍門瀑(登竜門)に見立てた滝があります。

幽明の滝(雌滝)

第一の滝:約8m

梵音の滝(雄滝)

第二の滝:約30m

駒ヶ滝

第三の滝:約13m

無縁仏(むえんぼとけ)

無縁仏(むえんぼとけ)多くの方々が原爆で亡くなりました。その多くが、身寄りもなく、身内の方にも連絡もできない、身内の方が分からい人たちです。広島市は、その無縁になられた方々の墓石を集め供養しています。ここにある無縁仏は元々、三滝墓苑に墓地を持っていた方の身内が原爆で亡くなり、無縁になった墓石を集めたのがここの墓地となったようです。

無縁墓地

原爆無縁仏

無縁墓地

原爆無縁仏

無縁墓地

原爆無縁仏

三瀧寺の気になるスポット

三瀧寺の入寺料には「和の五音鈴」が響く

三瀧寺参詣の入口に、入寺料が設けられております。この入寺料の硬貨を5つの入金口いれると「和の五音鈴」が響きます。入金口によって音が異なるようです。

参道の茶房(空点庵)で抹茶を

参詣に入り直ぐにでもよし、お帰りの時でもよし、今日三瀧寺を散策参詣した自分へのご褒美に、茶房の甘い抹茶を記憶と一緒に含んでください。

各宗祖師の庭で幽谷深山の空気に浸る

各宗祖師の庭は、参道から一歩脇に外れた場所にあり、周囲を深い渓谷と樹海に囲まれ、各宗祖師の像に見守れながら、静かに思案にふける気分にさせられます。

六角堂で深山幽谷の散策を一休み

六角堂は、三瀧寺本堂の下辺りにあり、参詣の登りの一休みに、本堂への参拝を終えられた後に、お帰りの間際に、お連れ様と世情の談笑に恰好の場所です。

十三仏通りの登山道を登る~展望台

山道には、もっと身近で古くから信仰されている十三の尊い仏さまがあります。先祖供養の仏さまであり、年忌の際には必ずご本尊として拝まれております。

~展望台で広島市街地を一望する

晴れた日には、眼下に広島の町が一面に展望できます。時折、ご家族お友達がお弁当を持ち寄り、様々な談笑をされて、長い時間を過ごされているようです。

入寺料の和の5音鈴

五音は中国、日本の音楽用語で音階を構成する5つの音ドレミソラのようです

参道脇の茶房

三滝の境内にあるお茶屋さん。もみじの林に埋もれるように建っています

各宗祖師の庭

全く静かなところで、左から親鸞、道元、日蓮、空海の四人だそうです

六角堂で一休み

六角形の机を囲んで皆で一休み。自然豊かで近くの水の音も優しい休息場所です

十三仏通りを登る

第一番の不動明から第十三番の虚空蔵菩薩まであり、仏像を拝みながら展望へ

広島市街地への展望

三段の僅かな場所ですが眼下に広島の街並みが望めます。あれが比治山、、、

三滝寺の散策コース

三滝寺の散策コース

三滝寺の散策コース三瀧寺は、「深山幽谷」の趣きがあり一年を通して、日頃の雑念から離れ安らぎを求めて、四季折々の自然界の織り成す深山幽谷を味わい、時を越えて歴史の偉人の理にふれられるところではないでしょうか。参道の入口から三瀧寺の本堂までは一本道ですから、ご紹介する特定の散策コースはありませんが、たくさんの見どころは散策され皆様のお心次第と思われます。お時間と体力の許す限りお楽しみください。以下は、散策順のほんの一例です。

三滝寺入口参道

三滝寺入口参道

入口で「和の五音」を聴いて、案内板を見て、散策開始です

多宝堂境内

多宝堂境内

朱塗りの多宝搭の美しさ感嘆。一周して建築模様の美しさ

各宗祖師の庭

各宗祖師の庭

深い木々から漏れる光に照らされて背後に駒ヶ滝があります

駒ヶ滝

駒ヶ滝

古くから修行の場とされてきたパワースポットのようです

原爆供養短歌

原爆供養短歌

原爆体験の三十三首を選び、世界平和の祈りを込めて建立

梵音の滝

梵音の滝

四季変わる補陀落の庭と合わせて観て、音を聴くと最高です

六角堂

六角堂

東屋のような雰囲気で一休み、本堂までもう一息です

三瀧寺本堂

三瀧寺本堂

金剛力士と不動明王。地蔵菩薩様と阿弥陀如来様が拝めます

幽明の滝

幽明の滝

お疲れ様でした。お帰りは足元の石段に

お気を付け下さい

三滝寺の主な行事

三瀧寺の主な行事

三瀧寺の年度ごとの予定は、三瀧寺からご案内される年間行事予定をご参照、及び、三瀧寺に直接お問合せ下さい。

①さくら祭り

②さくら祭り

③慰霊祭

④慰霊祭

⑤もみじ祭り

⑥もみじ祭り

※このほか、季節毎に催しがあります。

さくら祭り

さくら祭り

さくら祭り

さくら祭り

慰霊祭

慰霊祭

慰霊祭

慰霊祭

もみじ祭り

もみじ祭り

もみじ祭り

もみじ祭り