「観光アシスタントひろしま」は広島を心から愛する人たちが自主的に運営しているボランティア団体です。

電話でのお問い合わせはTEL.090-1688-4932

〒730-0036 広島県広島市中区袋町6-36(BOX45)

縮景園のご案内

縮景園で大名気分を味わう!

縮景園は広島浅野藩の初代藩主浅野長晟の別邸の庭園として造られたものです。長く続いた戦乱の世が終わり日本各地にある大名庭園の先駆けと言われております。作庭者は浅野家の家老であり、千利休の系譜を引く茶人としても知られる上田宗箇です。特徴は、池泉式・庭に池や川(江戸時代)枯山水・石が主体(室町時代)露地庭(茶庭)・茶室(安土桃山時代)の流れを汲んだ日本庭園の様式とされております。権力のある大名の別邸の庭園であることから、一代風流の茶人、高度の庭園師により、身近に自然界の空間の美を一個所に凝縮しているとされております。そして、縮景園の魅力は何といっても、水辺・草木・樹木・集う小動物の四季の移り変わりを肌で味わうことでしょうか。そのような濯瓔池中心に「池泉回遊式大名庭園」を散策しながら、また、趙然居にとどまって、穏やかな陽と優しい風にひと時の間身を置く「お殿様気分」を味わっては如何でしょか。

|

景園マップ

縮景園の魅力

●散策に・静観に・癒される空間と時間「周回する庭園」

●利休の系譜を引く茶人上田宗箇による造園設計「大名庭園」

●四季ごとに草木で装いが変わる「草木で演出する庭園」

園内、起伏のある築山なる大地(舞台)に、160種以上約7600本もが植えられ緑豊かな衣装と建物・池・橋なるアイテムを文化の上に計算された自然の美のように思われます。又、それらを回遊しながら自然の中に訪れた人々を優しく包みなごませ楽しむ空間のようです。

濯瓔池を周回

縮景園の特徴は景色の変化を鑑賞する池泉回遊式の庭園です

伝統を継ぐ清風館

現在でも宗箇流などのお茶会などが行なわれています

四季彩る草木

休むことのない草木の営みがいつも迎えてくれます

縮景園 四季の草木

春はさくら

春はさくら春一番が吹くころ(2月末~3月)、縮景園の木々たちは寒かった冬の空気から春風に誘われて順次目覚めていきます。南からの春風が濯瓔池の水面を通して木々たちに春の訪れを告げるのでしょうか。一番早い開花は入園して右の広場にある「みもざ」です。3月から4月にかけて小さな房状の黄色い花を咲かせます。縮景園の春の主役はなんといっても「さくら」です。河津桜に始まりソメイヨシノの満開に咲く姿が濯瓔池に映り、夜桜はまさに写真映えする幻想的な空間になります。広島の「さくら」開花宣言の標本木があり3月20日頃のようです。さくらに続き「ツツジ」「ボタン」「アヤメ」・・・が順番待ちのように舞台の上に登場し、この時期来園者に千紫万紅のごとく飽きることなく咲き踊ります。

ウメ

ミモザ

サクラ

ツツジ

ボタン

アヤメ

夏はあじさい

夏はあじさい夏の日差しが濯瓔池の水面にきらきらと光彩陸離するころ、縮景園は初夏を迎え、全体が新緑の世界に移ります。春に新芽が膨らみ、そして初夏に園内が淡い緑に染まります。縮景園の冠木門では睡蓮がお客様をお迎えします。ところで広島県には13種の標本木がありますが、縮景園には春の「さくら」他全部で11種類の広島地方気象台」標本木があります。6月は「あじさい」。「季節観測用標本木」「あじさい」「広島気象台」。園内ウォークで季節ごとの標本木を探してみてください。7、8月は、「むくげ」「ふよう」が満開、通り抜けるとき盛夏を肌で感じます。特に「酔芙蓉」朝から夕方にかけて酔ったように花の色が赤く変わっていく様がめずらしく楽しめます。さらに盛夏になると木々の葉の緑が濃くなり、真夏の太陽のエネルギーを樹木・植物・生き物縮景園全体で吸収します。

アジサイ

ハス

ムクゲ

秋はもみじ

秋はもみじ秋と言っても都会の9月は何処にいても厳しい残暑が続きますが、濯瓔池の水面と囲まれ生茂った樹木のせいか、木立の間を抜ける風が一時の暑さを忘れさせます。さて縮景園の木々たちは早秋の準備に取りかかっています。空気は一年間で一番落ち着いた時期で木々たちは、縮景園のフィナーレの舞台かもしれません。季節が巡りその中で初秋を代表する「むさしのはぎ」がお客様をお迎えします。紅紫の小さな蝶のような花が、風が吹くたびにゆれています。朝晩が冷え始めるといよいよ秋本番、主役は何といても「もみじ」です。縮景園は都心で気軽に紅葉狩りできるところです。9種類約110本の「もみじ」があり最盛期には縮景園はもみじ一色に一変します。11月末頃には夜間ライトアップされ、赤く染まった園内の木々は幻想的な風景の中に浮かび上がってきます。静かに漂う池の水面に紅葉が映りこの時期だけの独特な風景が広がります。

紅葉モミジ

大銀杏

ハギ

冬は築山

冬は築山縮景園の季節の美しさは、彩る草木の移り変わりで、いわば築山の衣装のようなものです。冬には冬でしか見られない縮景園の肌、つまり築山自身の姿と配置の美しさを見ることができます。築山にお生茂っていた広葉樹木が落葉し、木々の隙間から築山の稜線が遠くに波打って見えます。造園当時は芝生だけだったようです。その後に、草木、灯ろう、建物は配置されていったのでしょうか。超然居は聚仙島に建物ですが、ここから見る池の向こうに見える築山の波は冬ならではの美しさを感じます。前夜に降った雪は、縮景園を別世界に変えてしまいます。立春の頃、梅林では19種類136本の梅が膨らみ、立木を彩るように咲き始め来たる春を待ちどうしくさせます。

落葉した築山

雪の縮景園

つばき

縮景園の歴史

毛利輝元が広島城を築城され開かれた城下町は、その後、関ヶ原の戦い以降に入封した福島正則によりさらに整備されていきました。縮景園の地は、もともとは広島城北に位置する「城北川」の独立した中州であった。福島氏により「城北川」は堰き止められ広島城の北側外堀として整備されました。現在のこの地はその「城北川」と「京橋川」合流部の下流南側に位置していたとされております。

【縮景園の造園】

和歌山藩主から広島藩42万石に移封された「浅野長晟」の命により、長晟自身の「別邸」として家老の武将茶人上田宗箇に命じた。茶道上田宗箇流の祖として知られ上田宗箇は、長晟以前に豊臣秀吉に仕え天下人の築城、築庭を身近に学び各地の庭造に携わり、幕府からも長晟からも厚い信任を得ていたことがうかがえます。当初の古くは別邸を「お泉水」「泉邸」とも呼ばれていたとのことです。当時は小さな庭園で、当時を描いた「御泉水絵図」では、池の中央部に木橋が架かっていて、橋を挟んで1対のみで素朴で力強い景観だったようです。

【本格的な大改修】

宝暦の大火により、城下は灰じんに帰し、縮景園の建物などが焼失しました。第7代藩主重晟は城下の復興に尽力し、合わせて京都から庭師清水七郎衛門を呼び寄せ、縮景園の本格的な大改修をおこないました。多くの島や橋、茶室の導入し、複雑に富んだ優雅な空間を演出しました。中国風の意匠もふんだんに取り入れ、跨虹橋も中国西湖の景観をモデルニした中国趣味の一環とされている。この大改修でほぼ今に近い姿になったとされております。

【明治以降】

最後の藩主であり大名華族となった浅野長勲の別邸として利用され「泉邸」と呼ばれる。1913年(大正2年)からは一般にも開放され観閲できるようになり、1940年(昭和15年)広島県に寄付され同年「国の名勝」に指定された。園の南西の現在の広島県立美術館に「観古館」といく私立の美術館を建て浅野家の名宝を一般に公開した。1945年(昭和20年)8月6日広島市への原子爆弾の投下により、爆心地から1.35kmのに位置した縮景園は壊滅的に破壊された。1949年の「広島平和記念都市建設法施行」により復興開始、1951年(昭和26年)工事中ではあるが一部開園、1970年にほぼすべてを復元を完了した。

もともと

城下町

山荘図

戦前絵葉書

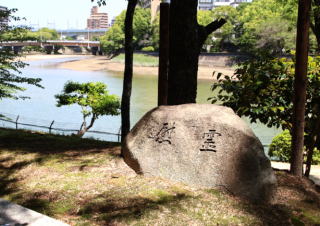

被爆

慰霊碑

縮景園のスポット

建物

建物縮景園内の主要な建物は擢永地を東西に分けた跨虹橋の南に位置する「清風館」です。その他茶室などの建造物は「清風館」を基準に配置されたと考えられております。「清風館」から見て、東、北、西の擢永地の周りに築山があり、その築山に明月亭などの建物が配置され、当時は折に触れてその生業の催し物があったとされております。「清風館」の周りには石灯籠などの普遍的な造形と、四季折々に代わる植栽があります。

清風館

従来「壱之御茶屋と呼ばれていましたが、文徴明筆の額に書かれた「清風」の文字にちなんで「清風館」と呼ばれるようになりました。現在でも上田宗箇流等のお茶会などが実施されている

看花榻

円亭。榻は腰掛を意味し、座席は昔、ろくろのように回転するようになっていました。この場所で、藩主が庭園や対岸の桃林の花、京橋川を行き交う川船などを眺めていたといわれています

悠々亭

茅葺で、古くは納涼茶会や歌会など、また庭の散策や池に舟を浮かべた時の休憩所などに使用されたといわれています。亭前は烟霞島、緑亀島などを望み、水面が最も開けた場所になっています

明月亭

ここから見える月の眺めが、最も美しいとその名がつけられました。屋根は茅葺、東側の庇は杮葺。 見る方向によって全て違う。窓枠に牛車の車輪を用いた風流なデザインで数寄を凝らしています

夕照庵

ここから見る秋の夕日に映える紅葉が大変美しかったことから、この名がつけられました。屋根は茅葺で、面積は8㎡(約2.4坪)の小さな茶室です

超然居

洗心橋、観欄橋の二つの橋で陸と結ばれた園内最大の島(聚仙島)で、人里離れた静寂なところを表しています。超然とはどっしりと落ち着いた君主のあり方を示すことから、藩主にとって特別な場所であったようです

池と橋と浜

池と橋と浜中央には濯瓔池と呼ばれる海を表した池(約8000㎡)を掘り、跨虹橋により東西に二分し、茶室や小亭、山、川、島などを巧みに配置し、4つの島と14の橋で結ばれた園路を周りながら、景色の変化を鑑賞する池泉回遊式の庭園です。跨虹橋は地上と天上を結ぶ虹のような姿は優美で園を象徴する橋で国の名勝に指定されております。その造りは堅固で原爆の爆風にも耐えました。

擢永地

池は跨虹橋によって東西に分けられ、それぞれに七つの島がある多島式です。池に浮かぶ島は、神仙思想に基づき、3つの鶴島と11の亀島から構成。「鶴は千年、亀は万年」と言われ、長生きする動物とされる

跨虹橋

濯纓池を中央で南北に結び、地上と天上を結ぶ虹のように構築された、小石川後楽園の円橋にも似て、組立式で築かれ繊細で優美です。非常に堅固で原爆の破壊からも免れ、名工の技術水準の高さが偲ばれます

真砂浜

地割りは、実際の面積よりも大きく感じさせるように奥行きを出すなど工夫されております。瀬戸内海の砂浜に見立てて造られたといわれています。丸い石を敷き詰めた州浜は砂浜を、すぐ横の石組みは荒磯を表現しています

築山

築山縮景園内の主要な建物は擢永地を東西に分けた跨虹橋の南に位置する「清風館」です。その他茶室などの建造物は「清風館」を基準に配置されたと考えられております。「清風館」から見て、東、北、西の擢永地の周りに築山があり、その築山に明月亭などの建物が配置され、当時は折に触れてその生業の催し物があったとされております。「清風館」の周りには石灯籠などの普遍的な造形と、四季折々に変わる樹木・草木の植栽とが、ともに織り成すハーモニーに満ちた演舞ステージではないかと思われます。

迎暉峯

朝日(暉)を迎えるのに適した場所という名。園内最大の築山(標高10m)で、富士山を縮景したも。頂上からは園内を一望でき、古くは広島城下や広島湾が見渡せ、はるか宮島までも望むことができたといわれています

祺福山稲荷神社

5代藩主吉長が稲荷神社(泉邸稲荷)を建立し、広島藩内の平穏無事と子孫繁栄を祈願したと伝えられていました。稲荷神社は現在ここには復元されておらず、二葉の里にある鐃津神社内に移されています

白龍泉と古蹲

池に向かって、三段の滝があります。流れる水は、現在は井戸水を利用しており、遣水(池に流れ込む水路)が龍の身体を、それにかかる橋が虎を表現しています

ただ鑑賞するためだけの庭園ではない

ただ鑑賞するためだけの庭園ではない園内の東の一画にある「有年場」には、小さな田が4枚あり、藩主がここで米を作って藩内の作柄を知ったと言われています。その他400種種以上の薬草が植えられた薬草園や、射場、馬場なども設けられており、ただ観賞するためだけの庭園ではなかったことがわかります。このほか、縮景園では、「香菜園」での新茶の摘み取り、「有年場」での田植えが行われ、園内さまざまな行事が始まります。

有年場

毎年実りがあることから、有年場と呼ばれています。昔は藩主自らが田植えをし、その年の五穀豊穣を祈願したと伝えられています。現在でも毎年6月初め頃に、田植えまつりと田植茶会が開催されています

香菜圓

この茶畑を香菜圃といい、宇治茶や藩内有名品種のお茶を栽培していました。原爆により焼失しましたが、種を播き、戦前の姿に戻りました。毎年八十八夜前後頃に茶摘みまつりが行われ、茶摘み茶会も催されていました

薬草園

藩主が薬草の自給自足を目的として栽培していたようです。原爆で消失しましたが、東京小石川植物園の協力により復元され、元広島大学医学部の指導で植栽整備が行われています

灯籠

灯籠中国、朝鮮の古代の形式が仏教とともに日本に伝わり社寺への献灯のために用いられました。日本庭園にある灯篭は、暗い庭を歩くための照明として使われてきました。また、用途によって種類が多く、春日(かすが)・雪見・遠州・織部などがあります。縮景園の「大名庭園」では、石灯籠などの普遍的な造形が庭の趣きに趣を添えています。

春日形石灯籠

清風館の横にあります。火袋の色が違うのは原爆で壊れて作り替えたものです

楊貴妃形石灯籠

観爛橋の一帯に明かりをとる石灯籠で、楊貴妃の冠に似ていることからです

野面灯籠

笠が平らで自然石の灯籠です。他にいろいろあり、見て廻るのも面白い

野鳥

野鳥都会の騒がしさを忘れさせてくれる縮景園は四季折々さまざまな花や木々を楽しめます。野鳥も同じなのでしょうか。生息している鳥、渡ってくる鳥。四季折々さまざまな花や木々や池の水を求めてやってきます。野鳥の宝庫。季節のそれぞれに野鳥が訪れ、園を賑わせています。池の周りにはベンチがあるため、ベンチにかけてゆっくりと鳥たちの姿を確認してみてください。また、園内の梅や桜が咲き誇る春には、花の蜜を吸うメジロに出会えます。

メジロ

縮景園を代表する梅林には、梅の花が咲き誇る2月になると「メジロ」が訪れ、たくさんの写真家が集まります

シロハラ

全身が灰褐色ですが、名前の通りおなかが白いので直ぐに見つかります。日本では冬鳥で、ピョンピョンと飛び跳ねます

アオサギ

夏に北海道で繁殖し、冬になると越冬のため南下するそうです。濯瓔池の上を真白な羽を広げて舞う姿が美しい

ガイド縮景園それぞれの楽しみ方

縮景園それぞれの楽しみ方

縮景園は大名庭園と呼ばれる日本庭園に自然界の空間の美を一個所に凝縮しているとされております。そして、魅力は何といっても、水辺・草木・樹木・集う小動物の四季の移り変わりを肌で味わうことでしょうか。そのような濯瓔池中心に池泉回遊式庭園を散策しながらの「楽しみ方」は、お客様それぞれと思われます。その例を勝手ながら集めてみました。

①ベンチに座り、濯瓔池を眺めながら、只縮景園の空間を味わう

②池泉回遊式庭園を散策しながら、夫々のスポットからの情景を知り味わう

③散策し、夫々のスポットのアイテム(建物、灯籠、島等)の意味を学び味わう

④縮景園の歴史を学び、浅野長晟の「大名庭園」への思いを知り味わう

⑤縮景園の四季の生き物、草木と草花を知り、四季の織り成す美しさを味わう

⑥お連れ様と日頃の雑談をしながら、友好を深める

①ベンチに座って

ベンチに座って只縮景園の空間を味わう

②散策し情景を

回遊式庭園を散策し情景を知り味わう

③スポットを学び

スポット(建物、島等)を学び味わう

④大名庭園の歴史

歴史を学び浅野長晟の思いを知り味わう

⑤四季

四季の草木の織り成す美しさを味わう

⑥友好

お友達と雑談をしながら友好を深める

縮景園の主な行事

縮景園の主な行事

縮景園は、作庭者の上田宗箇が千利休の系譜を引く茶人としても知られることから、上田宗箇流をはじめそれぞれのお茶の流派が、四季一年中をとおして様々なお茶会がされております。この「縮景園の主な行事」では、それ以外の季節感に即した催しの一部をご紹介します。尚、ご紹介します行事は過去の事例からですので、年度ごとの予定は、縮景園からご案内される年間行事予定をご参照、及び、縮景園に直接お問合せ下さい。

①松のコモ外し(3月啓蟄の日)、コモ巻き(10月霜降の日)

②さくらの夜間ライトアップ(3月)

③茶摘みまつり(八十八夜/月の祝日)

④田植えまつり(6月)

⑤菊花展(11月)

⑥もみじの夜間ライトアップ(11月)

※このほか、季節毎に「ほたん」「あじさい」などの催しがあります。

コモ巻き

マツのコモ巻き

さくらライトアップ

さくらのライトアップ夜景

茶摘み

夏も近づく八十八夜

田植え

有年場での田植え

菊花展

菊花展

もみじライトアップ

紅葉したモミジのライトアップ夜景

縮景園=>

縮景園=>