「観光アシスタントひろしま」は広島を心から愛している人たちが自主的に運営しているボランティア団体です。

電話でのお問い合わせはTEL.090-1688-4932

〒730-0036 広島県広島市中区袋町6-36(BOX45)

広島城のご案内

広島城で「ひろしま」の生い立ちを知る!

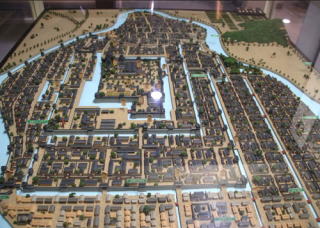

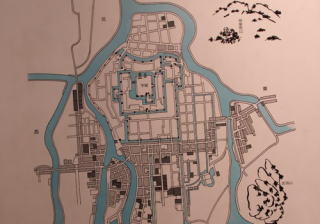

広島城は三角州地帯のほぼ中央部にあり、江戸時代には内堀、中堀、外堀と太田川下流を天然の堀として広大な城下町を形成しておりました。古くから水の都とも呼ばれ河川、堀などが街並みの形成、広島城を中心に、東西には大阪と博多を結ぶ西国道を、北は山陰へ、南は瀬戸内海の各拠点を結ぶ港を有し、交通と商業に大きな役割を果たしておりました。このように、広島城を観ることは、今の広島の街の起源を知り、幾多の苦難から繁栄の歴史を知り、遺産からその時代に培われた営みと文化を知り、「ひろしま」の成り立ちをご理解いただけます。そして観光の最後には、天守閣の最上階から、今の広島の市街地の365度をご覧ください。広島城の史跡は歴史的な観光だけでなく、春の花見、堀の周回散歩と遊覧船、護国神社の時節ごとの催事と市民の憩いの場所でもあります。今の広島城は原爆による消失後の建造物であり2025年に取り壊した後に当時の広島城に復元する計画がされております。

|

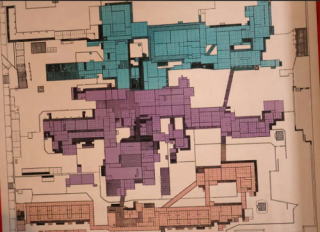

広島城マップ

広島城で「ひろしま」を知る

●「ひろしま」生い立ち(歴史)「築城~城下町~被爆~復興」

●「広島城」の成り立ち(城内)「表・中御門~本丸~天守閣」

●「ひろしま」の成り立ち(街歩)「地勢~交通~観光~土産」

広島市は川と緑の街で、気候は温暖。東西と北の小高い山、南に瀬戸内海に面し、市内には地場企業の本社や大手企業の支店ビルが立ち並び、中国地方の中心的な都市です。近代以降東京以外で唯一、臨時首都となった歴史をもち、古くは戦国時代から戦後の復興を通じ、日本の政治と経済、そして文化の発展に深くかかわった都市です。「ひろしま」をもっと知りたい、もっと知らせたい。

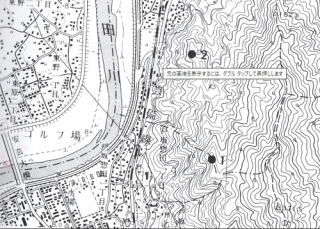

島と堆積進む浜

太田川河口では干潟が現れる程に土砂の堆積が進み広島デルタが形成される

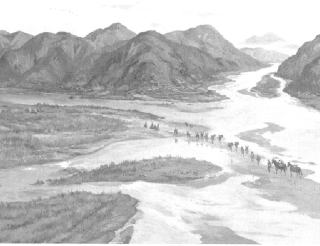

城郭と城下町を形成

戦国時代以降治世が安定し広島築城を契機に地勢が広がり経済文化軍事拠点に

現在の広島市に発展

山陽道(昔:西国道)の中継点として発展、江戸時代人口7万人が百万都市に

広島城 四季の草木

いつも常緑樹に、春はさくら、秋のもみじ

いつも常緑樹に、春はさくら、秋のもみじ広島城址の広さは約12万平方メートルあり、その中には植樹・自生を含めて約70種1,100本余りの樹木があります。多くはソメイヨシノ・クロマツ・クスノキ・エノキ・アラカシです。城周辺に昔は多くのマツが植えられていたそうで日本庭園を意識していたのかもしれません。天守閣は周りの樹木に遮られて隠れてしまいますが、これは目隠しのためだともいわれております。春には広島城址の周辺に多くのソメイヨシノガ満開となり、多くの花見客でにぎわいます。初夏には新緑の季節となり、夏が深まるにつれて緑が色濃く、木々の隙間から夏の日差しが城跡に差し込みます。秋には城跡に点在する紅葉が紅葉し、落葉していく様が来る冬を告げていくようです。樹木と言えば、原爆で二の丸が炎上する中で「マルバヤナギ」「ユーカリノキ」が生き残った被爆樹木があります。城址には多くの樹木と堀があることから、特に冬場は様々な鳥が集まってくるので、カメラを手にした愛鳥家の人たちが集まります。

サクラ

ツツジ

ナシ

キショウブ

クロガネモチ

モミジ

広島城の歴史

広島湾を河口とするとする太田川の周辺には、古墳が発掘されております。14世紀半ば過ぎ頃、太田川河口では干潟が現れるほど土砂の堆積が進んでおりました。「しほのはま」と呼ばれた浜は、自然のおりなす力で着々と陸地化が進んでおりました。「しほのはま」が形成された後も土砂堆積は進み、砂州ができ人が住み着き「五ケ村」「五ケ浦」と呼ばれる集落ができたとされております。古代の広島市は海と砂浜と島でしたので、東西への通行は山越えと太田川の河口(祇園新橋)を渡ったと考えられております。

古墳の発掘

湯釜古墳

河口の土砂堆積

【築城~城下町】

・毛利輝元の築城

豊臣秀吉が天下統一したころ、もともと東国出身の毛利輝元はそのころ吉田郡山の山城にいました。秀吉から膨大な領地を与えられ厚遇され豊臣大名となった輝元は、秀吉の城郭風邸宅「聚楽第」(城郭風の城)の時代の変化を目辺りして、秀吉統治の平和な時代が訪れると確信し、平地での広島城築城と城下町の首都建設へと動き始めました。輝元が気力・体力ともに充実した36歳の時でした。鍬入れから3年後1591年に本丸に入り、城郭など部分完成したには10年後の1599年と言われております。しかし関ヶ原戦いから徳川幕府に天下が移り、毛利は山口の防長に移封されました。

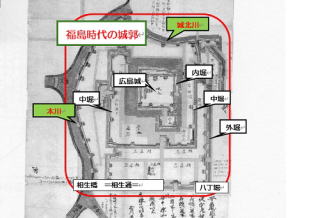

・福島正則の城郭拡張

毛利輝元に代わって統治したのは福島正則でした。正則は豊臣秀吉側でしたが秀吉死後石田三成と対立し、関ヶ原戦いでは徳川方(東軍)に属し、勝利に貢献しました。正則は早速城郭の2つの拡張工事を始めます。1つはそれまで大洪水で城郭に流れ込んでいた城北川を堰き止め堀に作り替えると同時に城郭北の拡張を行いました。2つめは毛利の時代西端は中堀でしたが、西への防衛を広げるため、本川まで城郭を広げる拡張工事をおこないました。これらによって毛利の時代よりも城郭は2倍になりました。広島城はその城郭の広さが「方八町」と呼ばれ中四国随一の規模を誇りました。

・浅野長晟広島の基礎による干拓と商工発展と大名文の繁栄

徳川幕府による治世が安定してくると、米の生産高を上げるため全国で新田開発が盛んになりました。幕府の命令で紀州から浅野が入国し、数年後の寛永時代の頃に干拓に本腰を入れました。大規模な干拓事業によって城下の面積は大きく拡大してきました。毛利輝元が広島デルタに城下町を城下町を建設した時、海岸線は今の平和大通り辺りを東西に走っていましたが、250年間にわたる干拓によって、はるか南の海へとだされ、広島の城下町の地積は大きく拡大されました。

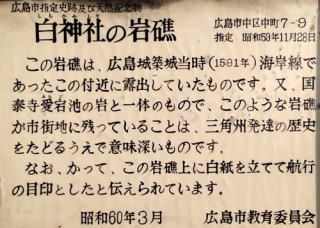

白神社の岩磯跡

岩磯【説明文】

廣島城下

【明治~近代】

明治維新後も干拓事業は進められましが、反面、広島内陸部から全国へ、全国からの広島へ大量の物品を運送が頻繁となり、干拓で海岸線は浅瀬が多く、沖合から小型の船に荷物の積み替えなどで運送が窮することになりました。都市の海上交通の支える大型船の港、陸上輸送、鉄道輸送、運送事業の整備とともに城下町拡張から都市開発が始まりました。そして、広島は軍都へ、原爆投下、終戦、復興の長い道のりを経て、平和を願う都市となりました。

広島城址が大本営に

広島城址が被爆

広島城址を復元

広島城のスポット

城郭

城郭お城はもともと戦国時代に、日本各地方の豪族たちが自分たちの縄張りを守り拡大するための軍事的な施設から始まったとされております。初期には砦、山城で攻め込まれ難い地形を利用した山の上に作られました。戦国時代が終焉し、日本の支配体制が定まると、かつての豪族たちは大名としての治世を任され地域の政治・経済・文化に注力しました。お城もかつての山城から平地へ、そして経済が発展するように交通の便がよい河口・湾岸などに移りました。広島城は内堀・中堀・外堀の三重の堀と、西側を流れる太田川に囲まれていました。東西南北は約1キロ、広さは90万㎡を誇る大城郭でした。これは、マツダスタジアムの約25個分の広さです。現在の広島県庁・広島市民病院・基町高等学校・基町小学校・グリーンアリーナ・こども文化科学館等がある場所は、かつては広島城だった場所です。城内中心部の本丸・三の丸には城主が執務や日常生活をおくる本丸御殿や城主一族の屋敷などが設けられ、その他の区域には役所や蔵、大身の侍の屋敷が立ち並んでいました。風館」の周りには石灯籠などの普遍的な造形と、四季折々に代わる植栽があります。

城地の選定

毛利輝元は城を造る場所を求めて地元武将の案内で3つの山に登りました。三立山、双葉山、己斐山

三立山

市内から気軽に行ける散歩コースで市内が一望できます。名は城地に見立てたことからのようです

毛利時代の城郭

城郭とは城を含む敷地です。初代毛利輝元の城郭は全て堀で囲まれて、それ以外は城下町です

福島正則の時代

城郭の北側の城北川はよく大雨で氾濫していました。城北川を堰き止め堀に造り変え堀にて北の城郭を拡げました。さらに、西の本川を外堀に見立てました

浅野時代の城郭

浅野の時代は、毛利の時代から続いていた広島湾への干拓事業を続けて城下が広がり、川舟による運搬が盛んになり、商業の都市へと発展しました

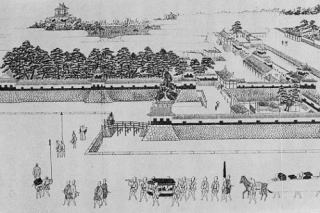

登城の様子

浅野の初代藩主は浅野長晟。武士と領民が守るべき「郡中法度」を定め、行政に長けた側近を起用し税制整備など経済に明るい殿様だったとのことです

城門

城門城門は城内にいくつも建てられたが、それは単に曲輪と曲輪を隔てるだけの役割ではなく、寄せ手が直進できないように、場合によっては迷路のように配置をすることで、主郭、本丸にたどり着くことを困難にし、城郭の軍事的な価値を左右する意味を持っていた。史跡広島城跡には、本丸の中御 門ルート⑭)と裏御門ルー ト⑨)二の丸の表御門⑮)の3つの城門跡がありま す。これらの城門は、復元され ている表御門と同じ「櫓門」と 呼ばれる形式でした。これは一 階を城門とし、その上に櫓を建 て る最も堅固なもので、大手門など重要な門に使われました。さらに本丸への 入り 口であった中・裏御門の前には桝形が設けられています。

表御門

約350年間存続していましたが1945年原爆被爆により焼失しました。1991年に復元されました。広島城の入口、二の丸への正面玄関です

中御門跡

原爆被爆により焼失。二の丸から本丸への入口でですが、表御門と同じく櫓門で防御的な門です

裏御門跡

本丸への敵侵入は中御門の他は裏御門です。同じく櫓門でしたが両側櫓台同士を結ぶ上部に渡櫓があったとされております

櫓

櫓櫓は城を守るためには欠かせない建物だったため、近世城郭には必ずと言っていいほど櫓が建てられました。それは、敵が攻めてきたときに迎撃したり、横矢を掛けるためが第一の役割です。 第二は弓矢、鉄砲、大砲、鎧などの戦うための道具や、お米や塩などの食料などを保管する保管庫とすることです。いずれも戦になった時のことを考えて、それに備えておくためのものです。そのため、城のグランドプランである縄張のときに、どこにどのような櫓をいくつ配置するかというのは非常に重要だったわけです。広島城はではせいぜい三階建てで、かつては88の櫓あったと言われ、全国一の数だった。太田川の川岸にもたくさんの櫓跡があり、平地の城なのでそれだけ用心深く、防備のため川と堀と櫓で取り囲んでいたと思われます。櫓にはそのほか、月見櫓、鉄砲櫓、化粧櫓と呼ばれるものがありました。

平櫓

平櫓は表御門の脇にあって門の出入りを監視する役割を果たしています。そこには「矢狭間」「鉄砲狭間」が相互にあります

多聞櫓

平櫓が長くなったものが多聞櫓で、本来土塀あるところを長い櫓にすることで防御性を高める目的で造られました

太鼓櫓

太鼓櫓は特殊な櫓で全国のどのお城にもあったようです。時報のための櫓で太鼓が置かれており、門の開閉などを太鼓や鐘で知らせたようです

二の丸

二の丸広島城の二の丸は「馬出(うまだし)」としての性格を持っており、これが特徴の一つとなっています。「馬出」とは、郭への入り口である「虎口」を敵の攻撃から守り、味方の兵士の出入りを確保するためのものです。広島城二の丸の場合は、本丸の虎口である「中御門」を守る馬出です。二の丸は本丸とは土橋で、東側にあった三の丸とは御門橋で繋がり、各々とは独立した形で存在しています。敵が本丸内に攻め込もうとした場合、御門橋を渡って、表御門を破って二の丸を突破した後にさらに土橋を渡っていかねばならず、二の丸の防衛上の重要性がうかがえます。二の丸内には門や櫓のほかには御殿など重要な施設はなく、その東側に番所・馬小屋・井戸などがあるのみでした。西半分は空き地になっており、戦時において出陣する兵の集合場所であったと思われます。

馬屋跡

二の丸の「馬だし」の機能の一つに馬屋の跡があります

番所跡

二の丸の「馬だし」の機能の一つに番所の跡があります

井戸跡

二の丸の「馬だし」の機能の一つに井戸の跡があります

中御門

中御門堀に対して曲がっており、敵兵が入ってきたときに防御しやすいような仕掛け(専門的には枡形:ますがたと言う)がなされています。出入口が桝形になっています。お城の出入り口(虎口)の小さな広場を石垣や土塁で囲んだものを「桝形」といいます。まっすぐに進めないようにわざと直角に折れ曲がっているので、敵が攻め込んでいた時に勢いよく前に進めません。立ち往生している時に、櫓から鉄砲や弓で撃退します。二の丸から本丸へ続く中御門があった場所です。中御門も二の丸の表御門と同じ櫓門でしたが、より防御力を高めるため、扉に鉄板を打ち付けた「鉄御門(くろがねごもん)」となっていました。原子原爆で焼けたため、現在門があった位置の両側の石垣は赤色が目立ちます

中御門跡

中御門の跡、本丸と二の丸をつなぐ、本丸の入り口にあたる門です。

中御門の石垣

中御門の石垣には、原子爆弾で焼けてひび割れた石垣があります

桝形の内側の石垣

桝形の内側の石垣は城内最大の「鏡石」があります

本丸

本丸広島城で最も重要な郭である本丸は北側の上段と南側の下段に分けることができます。上段には城主の居館である「本丸御殿」が設けられており、その北西角には二基の小天守を従えた天守がそびえていました。一方、下段には広い馬場が設けられ、土蔵が建ち並んでいました。現在は当時の本丸御殿の様子をうかがうことはできませんが、かつては本丸上段全域が多くの殿舎で埋め尽くされていました。それらを大別すると、南側から表御殿・中奥・奥向きに分かれます。表御殿は城主と家臣の対面の儀式が行われた場所で、その広間は本丸御殿中最も格式の高い書院造りでした。中奥は、城主が日常生活と藩政を行う場所であり、諸役人が詰めて執務する諸座敷も連なっていました。奥向は城主の私邸で、御殿女中が居住する長局も設けられていました。

本丸

本丸

本丸

本丸

本丸

本丸

大本営跡

大本営跡幕藩政治が終わり明治新政府により、全国廃藩置県に伴い藩主を中心とした城郭機能そのものが廃止されました。広島県庁は当初広島城内にありましたが、明治新政府の富国強兵政策により城内に広島鎮台司令部(軍隊司令部)が設置された為、他に移された。1894年(明治27年)に勃発した日清戦争の戦争指揮の為広島大本営広島城内に東京から移されることになり、広島城内にあった建物が明治天皇の行在所され、大本営が設けられました。明治天皇の広島滞在は翌年までの7ヶ月あまりで、その後、広島大本営跡として保存されました。原子爆弾により倒壊し、今は基礎石のみ残されております。

大本営跡

大本営跡

皇太后御座所

皇太后座所

桜の池跡

桜の池跡

天守閣

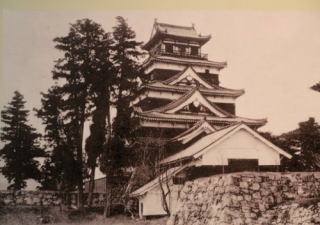

天守閣この城は今から、約430年前に、毛利元就の孫、輝元によって築城されました。城は毛利・福島・浅野三代280年間の居城でしたが、惜しくも原爆により、石垣と内堀の一部を残し倒壊してしまいました。現在の天守閣は、昭和33年(1958年)に復元されたコンクリート造りです。現在天守閣は、歴史博物館として郷土資料・美術品などが展示されています。第一層と第二層が歴史展示室、第三層が武具・刀剣・甲冑展示室、第四層が企画展、第五層が展望台となっており高さは天守台を含んで39メートルあります。別の名を鯉の城、鯉城といい、広島東洋カープというチーム名もその鯉にちなんでつけられたものです。原爆による倒壊前の広島城の天守には、小天守(こてんしゅ)と呼ばれる小さな天守が2つ付いていました。小天守はそれぞれ階建てで、大天守とは櫓でつながっていました。このような形で大天守と2つの小天守があったのは広島城だけで、小天守を含めると、豊臣秀吉が建てた大坂城にも負けない大きな城でした。100名城の一つです。

旧天守閣

旧天守閣

復元前の天守閣

復元前の天守閣

復元後の天守閣

復元後の天守閣

石垣

石垣広島城に現存する石垣が築かれた年代は一様ではなく、最も古いものは毛利輝元が築城した時の石垣です。輝元が改易になった後、広島城主となった福島正則も防備強化のため石垣の拡充を大規模に行ったとされており、洪水によって破損した石垣の修理を幕府に無断で実施したことで改易された事件は有名です。その他、浅野氏の時代や 明治時代以降の修復の後も見ることができますが 毛利と福島の時代の石垣について、その時代の積み方、積み替えられた石垣、排水口、刻印など興味深い発見があります。場内に約39種類の刻印が200個以上もあるそうです。家紋や魔除け、誰かが持ってきた石というのを示すためなのでは?という様々な説があるそうですが、広島城の石垣の刻印は430年以上経った今でも謎に包まれているのだそうです。

壊された石垣

福島正則が広島城の無断修復を幕府にとがめられ、取り壊した石垣の跡と考えられています

排水口

広島城内の石垣については企画展が開かれている程、石垣の背景にひそむ歴史があるそうです

刻印

福島正則の時代に築かれたものと考えられいくつかの石には様々な「刻印」が見られます。何を示すかは謎ののようです

被爆樹木

被爆樹木「75年間、草木も生えない」と言われた原爆投下後の広島で、廃墟中に芽吹いた樹木は広島市民にとって復興への大きな希望となった。爆心地から700m余り離れた広島城も、城郭建築はすべて倒壊、焼失したが、本丸と二の丸にはユーカリ等5本の樹木が生き残っています。

マルバヤナギ

マルバヤナギ

ユーカリ

ユーカリ

クロガネモチ

クロガネモチ

中国軍管

中国軍管明治維新後、旧広島城内には軍事施設が使えるようになりました。明治4年(1871年)に本丸内に設置された鎮西鎮台第一運営は同6年18073年に第5軍管広島 鎮台の同21年(1888年)に第5師団、 昭和20年(1945年)6月には 中国軍管区司令部へと 改組されてます。半地下式の地下壕として作られた中国軍管区の防空作戦室(地下通信室)は 被爆当時、敵機侵入の警報の発令をしたり、作戦司令を出したりする重要な場所として機能しており、軍人にまじって、学徒動員された比治山高等学校の女生徒90人も3交代制で働いていました。原爆投下直後、女学生がここの軍用電話を使って福山と善通寺の司令部に被害の子を伝えたのが、広島の原爆被害を伝える第一報であったと言われています。なお、この防空作成室跡は現存する国内唯一のものです。

中国軍管区

中国軍管区

中国軍管区

中国軍管区

中国軍管区

中国軍管区

広島城天守閣で

天守閣でひろしまの生い立ちを知る

広島城が位置する場所は、太田川河口の砂州であり水に影響される不安定な都と地でした。その地に町、城郭、とりわけ天守閣を造るためには、水に耐えうる強固な地盤に造り変えなければなりませんでした。その土木作業を「島普請」と呼びました。島普請の後は、天守閣や本丸などの重量建築物を建設するためいっそうの地盤強化が図られました。当時は現在のように土木用の重機がないので、全て人海での工事で、人も費用も膨大な工事だったようです。毛利氏による広島城の落成式を行なったのは、1999年(慶長4)年の正月のようです。築城への「鍬初め」から10年経っていました。当時の天守閣を含め城郭は、その後広島が軍都化し被爆したことから、その歴史的遺産を含めて全てが焼失してしまいました。戦後1958年、天守閣は鉄筋コンクリートで再建されました。内部は、古代の広島の地から、武家社会と文化、戦争と被爆を通して現在の広島の「生い立ちを知る」歴史博物館になっています。

①第一層「城下町広島の発展とくらし」

②第二層「城下町広島の発展とくらし」

③第三層「武具・刀剣・甲冑」

④第四層「企画展示」

⑤第五層「展望室」

①広島城入口

階段を登ると広島城天守閣内の展示の入口です。受付を済ませてから入城ください。この日は11月3日文化の日

②金箔鯱瓦

2008年に広島城三の丸跡の井戸から目・耳・牙・鰭など部分的に金箔を押した鯱瓦がほとんど完全な形で出土

③城下絵屏風

第二層には常設展示の「広島城下絵屏風(複製)」が六曲二隻あり、337人18匹の動物が描かれているそうです

①かご

かご

②鎧

鎧

③刀

刀

④冑

冑

⑤企画展

企画展

⑥五層の展望室

360度広島市内の様子を見渡せます。第一層でご覧いただいた広島城郭を思い浮かべてご覧ください

広島城の主な行事

広島城の主な行事

広島城では、毎年、【企画展】・【イベント】が行なわれてきました。以下は、2024年度行なわれてきた行事を事例としてご紹介します。2025年度に行われる行事は、広島城からご案内される年間行事予定をご参照、及び、広島城に直接お問合せ下さい。

【企画展】

①企画展「広島城の石垣」

②企画展「選・広島城のはなし」

③企画展「オススメの城」

④企画展「What’sでるたこ?広島のかたち今昔」

⑤企画展「広島城下のくらし拝見」

【イベント】

①広島城メモリアルデー

②現地で見る!広島城の被爆痕跡

③お月見ナイトミュージアムin広島城

④フィールドワーク

⑤広島城アカデミック講座

①企画展

「広島城の石垣」

③企画展

「オススメの城」

⑤企画展

「広島城下のくらし拝見」

①イベント

「広島城メモリアルデー」

③イベント

「お月見ナイトミュージアムin広島城」

⑤イベット

「広島城アカデミック講座」